La langue invente le monde

La langue adamique

Dans la Bible, Adam donne un nom à chacun des animaux, à chacune des choses qui l'entourent.

D'après ce récit des origines, le monde existe d'abord, avec des objets distincts, le langage se contente de le refléter passivement.

Depuis le XIXe, depuis les travaux de von Humbold, nous savons que le rapport des mots et des choses est plus complexe.

L'exemple de la tomate

Il existe différentes manières de concevoir le monde tel qu'il nous apparaît :

Les propriétés mentales sont équivalentes aux propriétés physiques des choses (langue adamique) :

La tomate m'apparaît rouge parce que la lumière qu'elle me renvoie correspond à une longueur d'onde précise.

il convient de distinguer la source de l'effet produit :

La couleur rouge n'est pas une propriété intrinsèque de l'objet tomate, mais l'effet que la longueur d'onde donnée (correspondant au rouge) produit sur celui qui la regarde.

L'impression peut varier en fonction de la différence entre systèmes perceptifs, en fonction du contexte, etc.

La couleur est le résultat d'une faculté de l'esprit plus qu'une propriété de la matière :

je perçois la tomate rouge parce que mon esprit, ainsi constitué, distingue les couleurs.

La langue détermine l'objet, ses propriétés et les liens possibles qui le relient au reste du monde :

Le rouge n'appartient pas à la tomate mais à la structure de ma langue qui pose notamment qu'un objet est doté de propriétés dont la couleur.

Fondamental :

Selon la quatrième hypothèse présentée ci-dessus le langage et plus précisément la structure de la langue dont nous avons hérité à la naissance définirait notre représentation du monde.

Autrement dit, ce serait les mots et la grammaire qui nous permettraient de distinguer les choses et de les mettre en rapport et non l'inverse.

Exemple :

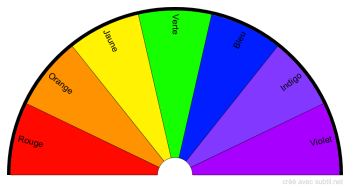

Dans le spectre solaire qui est continu du rouge au violet les Français distinguent sept couleurs représentées par sept mots (voir illustration).

Mais, comme le fait observer André Martinet, « en breton et en gallois un seul mot : glas, s'applique à une portion du spectre qui recouvre à peu près les zones françaises du bleu et du vert. Il est fréquent de voir ce que nous nommons vert partagé entre deux unités qui recouvrent l'une, une partie de ce que nous désignons comme bleu, l'autre l'essentiel de notre jaune »

.

Les mots et les choses

Le monde se donne à nous comme un flux indifférencié, les mots découpent accidentellement[1] les choses dans la réalité.

Enfant, nous apprenons à reconnaître les choses, c'est-à-dire à extraire des bouts de réalité, à leur donner une existence en les sortant de l'indifférenciation du monde.

Nous apprenons à fixer notre attention sur telle partie et a faire abstraction du reste.

Comme ces images de synthèse qui isolent sur un fond noir des objets reconstruits en 3D qui nous permettent de les visualiser sur tous leurs angles.

Comme si le reste du monde n'existait pas, que l'objet avait été arraché de la réalité.

Nous ne voyons pas les choses, nous voyons les mots qui les désignent.

Les phonèmes différenciés

Il en va de même concernant les phonèmes[2].

La distinction de la consonne sourde p et de la consonne sonore b est pertinente en français (bas / pas) mais elle ne l'est pas en chinois mandarin.

D'où la difficulté que les Chinois trouvent à distinguer les sourdes et les sonores françaises.

En revanche, il y a en chinois une distinction pertinente entre le p' aspiré et le p non aspiré.

Pà (cesser) n'a pas le même sens que p'a (craindre)

Tandis qu'en français ces qualités ne sont pas pertinentes sur le plan de la communication.

Fondamental : Conclusion

Toute langue est donc, en définitive, un système d'éléments dont chacun ne se définit que par l'ensemble des relations qu'il entretient avec les autres éléments et par les oppositions où il entre.

La linguistique a donc dénoncé trois erreurs de la pensée classique :

La première consiste à penser la langue comme un simple instrument de la pensée.

La seconde consiste à chercher dans le système formel de la langue

« le décalque d'une logique qui serait inhérente à l'esprit, donc extérieure et antérieure à la langue »

La troisième consiste à chercher dans la langue un décalque de l'ordre des choses.

La langue ne serait donc pas le recueil ou le reflet des articulations du réel, mais une configuration créatrice du réel.

« Ce qui distingue les langues, ce ne sont pas les sons et les signes mais les visions du monde elles-mêmes »

. (Humboldt)

Transition

Dès lors la tentation est grande d'en conclure que la diversité des langues implique une diversité irréductible des formes de la pensée.

Or, ceci n'implique-t-il pas nécessairement qu'il nous faille abandonner toute possibilité de réduire la distance qui nous sépare de l'étranger et d'abandonner toute prétention à la vérité universelle ?